2019年5月30日 大麦部会 圃場巡回を行いました。

今年の大麦状況

昨年は、大麦栽培始って以来と云える大不作の年でしたが、今年は豊作とは云えないまでもまずまず生産者もほっと一安心の年となりました。

左から3人目の生産者(忠鉢氏)は昨年より大麦栽培に挑戦してくれています。

今年初めての収穫量も相応で、次年度以降にも大いに期待したいところです。

庄内協同ファーム・生産者集会 を開催しました。

第一部は、2018年度活動報告と2019年度の活動計画をそれぞれの部会(米・枝豆・柿・大麦・加工・野菜・大豆)からの発表。全体としての取組を事業管理部より報告がありました。又有機JAS委員会からは、認証制度の取組報告と東京オリ・パラに合わせた、ASIA GAP ・GLOBAL GAP と有機JAS認証農産物との整合性(差分確認)の説明等がありました。生産履歴監査委員会からは、内部監査を中心とした実績・計画の報告があり、安心農産物生産委員会からは、生産・環境活動の総括と計画の報告がありました。

第二部 講演

1講演 (オイシックス・ラ・大地の現在と今後の方向)

オイシックス・ラ・大地株式会社

大地を守る会商品本部 生産部 部長 内田 智明氏

自然派食品宅配業界では、老舗の(大地を守る会・らでぃっしゅぼーや)と(オイシックス)が2018年10月に経営統合した事による今後の組織体制、それぞれの会社の取組としては、生産基準書の整理・統一化、需要・物流面に於いての強化・効率化、又生産者団体との情報交換の窓口機能の継続・発展等、統合によりますます期待のもてる講演となりました。

2講演 (田んぼの生き物と調査のこれから)

NPO法人 田んぼ 研究員 舩橋 玲二氏

大崎耕土内に於ける屋敷林(居久根)が果たしている生態系(無農薬栽培で重要なカメムシの天敵となるアシナガクモ類が無農薬の水田に多く生息している)で普段の生活では余り気が付くことが出来ない、生き物調査から得られる、田んぼを核とした地域つくり等今後の農業・農村のあり方を考えさせられる講演となりました。

=大崎耕土(2017年12月 国連食糧農業機関の世界農業遺産に認定)=

2018年 干し柿部会(干場巡回)を行いました。

今年は暖冬の影響からか庄内特有の乾燥した北風も少なく干し始めは心配しましたが、その後は例年通りの天候となり、順調に作業も進み期待した数量も確保出来そうです。

出荷時期も早めのものは、12月初旬頃に向けて一部は仕上げ乾燥の作業に入っております。

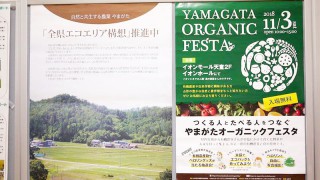

やまがたオーガニックフェスタ2018 今年も開催しました。

昨年までのイベント会場(ビッグウイング)から変更し、今年はイオンモール天童2Fイオンホールでの開催となりました。後援の山形県やイオンモールの広報活動の協力もあり、想像以上の来場者となりました。環境にやさしい農産物・有機農産物への関心が年々高まっているように感じます。

主催

山形県有機農業者協議会 やまがたオーガニックフェスタ2018実行委員会

https://ja-jp.facebook.com/organicfes山形県が運営する環境保全型農業情報サイト「山形eco農家」

産直団体との研修・交流

同じ山形県の内陸部(置賜地方)で私達と同様に産直を中心に、消費者団体等と連帯し事業を営んでいる米沢郷牧場女性部からの依頼で、研修受入を行いました。

産直団体 株式会社 米沢郷牧場 女性部

受入団体 農事組合法人 庄内協同ファーム 枝豆部会長 佐藤 清夫

研修交流内容

1)枝豆(だだちゃ豆)生産の取組(有機栽培)について

2)種子(伝統野菜)を守る取り組みについて

3)その他 環境保全型農業等について

以上を中心に部会長の佐藤から説明していただき最後は作業所前で記念の集合写真を撮りました

2018年 庄内柿圃場巡回

庄内協同ファーム 米部会 圃場巡回

今年は日照りに大雨と極端な天候が多く、人間にとっても稲にとっても過酷な気象条件でした。ただ各生産者の圃場を巡回し、稲姿を見た限りではたくましく生育しているように見えました。山形県農業試験場からの情報では、刈取り時期は早まるとの事でしたが、当ファームの生産者の刈取り時期は例年並のスタートになりそうです。生産者一同、豊作と無事故を祈願しました。

有機農産物 山形県産オーガニックマルシェに参加しました

イオンモール 天童店 1階 9:00~17:00

事務局 山形県農林水産部農業技術環境課 生産環境

山形県の有機農業を一層推進する取組みの一環としての開催です。

庄内協同ファームとしては、有機栽培のだだちゃ豆の試食販売を行いました。地元庄内(鶴岡)の特産品としての知名度に期待しつつ出店しましたが、天童市周辺(内陸地方)では、あまり知られていない印象を受け、県内での認知度が期待した以上に低い事に驚き、今後も知名度アップの努力が必要と感じたイベントになりました。

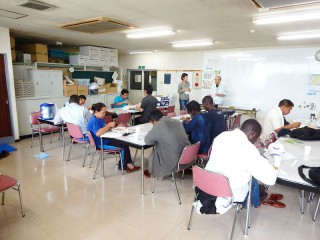

アジア学院研修生受け入れ

今年で14回目の受入となりました。

庄内地区の研修先は、JA組織、地元生協、各農業組織、個人農家、保育園等で、

8月21日~30日までの日程で行われました。

ファームでは、組織の成り立ちから現在の取組、有機農業の課題や有機加工食品の工程、農事組合法人としての現状と可能性などについて説明しました。

2018年7月19日 枝豆部会 圃場巡回

今年は連日の晴天で巡回時は30℃を超えていました。全国的な猛暑の中では、ここ庄内地方はまだ恵まれているのかも知れませんが、それでもかなりの暑さで枝豆にとっても雨が欲しいところです。昨年は、初期の不安定な天候等が影響し生育遅れにより7月中の出荷は出来ませんでした。今年の生育は相応に順調で7月後半からの収穫・出荷が可能な状況です。これから1ヶ月半程の収穫が延々と続きます。

新たな若手後継者も加わり近年にない賑やかな圃場巡回となりました。

圃場巡回の様子

例年の通り各生産者の圃場を巡回し生育状況、害虫被害、収穫時期等の確認をしております。有機栽培で特に心配な害虫被害も少なく、今後適度な雨があれば生産者にとっても収穫量の期待できる年になりそうです。