米騒動に思うこと

2025年4月 菅原孝明

昨年から「令和の米騒動」が収まらず、各地の消費者の方々から現状の混乱について多くの質問を受けました。一人の米生産者として令和の米騒動の真相を考えてみます。

平成の米騒動は 平成5年に自然災害が主な原因で冷害により米が減収して起こりました。食べるコメがなく外国産の米を輸入せざるを得なくなりました。しかし、翌年には豊作だったため米がダブつき、価格は下がり現在のような価格高騰は続きませんでした。

令和の米騒動は 国の政策のまずさから発生したと考えます。平成の米騒動後、強制減反政策は廃止されましたが、毎年米の消費量が減少すると予測されて米価格維持という名目で自主的な減反政策が続けられました。それに伴い各県が年ごとに米作付面積目標を設定しています。今年度は一農家あたりの作付け可能面積の40%が主食用米以外の農産物(転作作物)を生産しています。

転作作物は加工用米(酒米や餅・米菓原料など)、飼料用米(畜産のエサ)、備蓄米(年間約30t程度を毎年生産し100tを目途に備蓄。古米から飼料用米として払い下げ回転備蓄。また緊急時に放出して食用にする)、そのほかに大豆・麦・野菜・ソバなどがあります。

これらの転作作物の栽培計画・生産調整方針を作成し提出しないと国で支援する事業の補助金を受け取ることができません。表向きには、農家が自由意思で選択していることになっていますが、実際には、、、。

国は過去のコメ不足を反省して用途別に色々な米を管理しています。平成の米騒動と違い多用途に対応できるお米を備蓄してあるのです。今回は食用に回すことができる備蓄米を活用し放出させました。農家の資材肥料など高騰しても唯一反映しなかった米価格を是正しょうと考えたこと、「消えた21万t」を市場に出させることを狙って備蓄米の放出を遅らせたのだと思っています。放出が決定してもコメ市場が動かず政府は慌てているように感じます。

庄内協同ファームの生産者は地球環境を考え栽培方法を変え、なんとか価値のある農産物を生産して手取りを増やす努力をしてきました。大規模化だけを目指した一般の生産者はこの価格で一息ついたと歓迎されています。

これまでは時給10円が農家の実態でしたから。

しかし、現在米の小売価格は高騰しており、丹精込めて作った有機栽培米の価格をはるかに超えています。米の流通の自由化により数量制限はありますが誰もが購入販売できるようになりました。新参入業者が買い付けた為に統計上、米の21万tが行方不明といわれていますが、本当に存在するのか定かではありません。

食糧事務所の統計上の収量と、生産現場の実収量の相違、直接取引買い付け量の増加等々、昨秋の新米が流通後すでに先食いしてしまっていて、行方不明の米はないのではないかと思います。

コメの先物取引市場の開設・流通管理などを市場だけに任せたツケが現在のコメ高騰に繋がっているのではないでしょうか。

備蓄米の放出は大量に放出して最低21万t以上として、市場からの買い戻しをしないことも考慮に入れなければ価格を抑えることが出来ないと思います。鈴木宣弘東大教授が「減反政策をやめ、水田には自由に米を作らせて余剰分対策(備蓄・援助・輸出)した方が財政支出を抑えられる」と述べておられます。

国は誰も気づかないうちに、作年度「食料・農業・農村基本法」が改正されたました。食料不足が顕著になった場合「食糧緊急事態」を宣言し、国が定めた栽培・生産計画を提出しない農家は過料(刑事罰)とするという法律が閣議決定されました。(2025年度4月施行)国は食糧自給率向上対策目標実現を放棄し、責任は農家に押し付けるという不条理な法律を作ったのです。

許されるものではありません。

政治資金は企業団体から、選挙の票は農家から、これが票田という言葉の由来だそうです。しかし、現実は農家の票で当選しても、お金をもらった企業団体寄りの政策になるのは至極同然のように思えます。

そういう構造に我々農家は気づかなければなりません。

30年近く続いた低米価により農業の後継者は減少の一途をたどっています。我々の世代が引退した後の農村社会がどうなるか、私は心配です。

庄内協同ファームは産直で消費者と繋がっているので、共に立場を理解しあい、過去に学んで歩んで行ってほしいと思います。

今年はただただ自然災害がないことを願うのみです。

古希を過ぎた我々モノ言う団塊の世代はどこにいるのだろうか

現在の世相はフェイク情報元に「脅し」を言ったもの勝ち(現在のトランプ政権・NHK党の言動など)の先に見える「ファシズム」の予感がする。

末恐ろしいと思うのは私だけだろうか。

我々が30代に立ち上げた【庄内農民レポート】の記事から

自立した農民に

楽しきかな自然農業④

≪雪国の条件を生かす冬期湛水不耕起栽培≫

2025年3月 志藤 正一

2月以降例年にない大雪とのニュースが連日流れた。わが庄内は大雪とまではいかなくても毎年の積雪は生活に多くの支障をきたす。この積雪を負の面だけでなく、何とか米つくりに生かせないかと考えたのが冬期湛水不耕起栽培である。冬期の湛水は水田に多くの水生生物を育むことができ、また水田の栄養分をそのまま蓄えることができると言われている。「冬水田んぼ」とも呼ばれるこの方法は環境にやさしい農法として近年推奨され、環境直接支払いの対象にもなっている。

牛馬耕など畜力の導入や近年の機械化のためにはなるべく排水して乾田に近づけることが優先されてきたので、冬期間に田んぼに水がためられている風景を見ることは少なくなっているが、持続可能な農業を考えるとき、消費エネルギーを抑え、炭素の土壌への貯留など水田の長所生かす方法を考え合わせると、「冬期湛水不耕起栽培」は今後もっと研究されてもよいのではないかと考える。

私が実践した「冬期湛水不耕起栽培」を合鴨農法と「冬期湛水不耕起栽培」とを1年おきに交互に実施した場合や同じ田んぼで連続して行なった時の具体的な方法と結果について述べてみよう。

冬期湛水不耕起栽培の特徴の一つは微生物や水生小動物の働きを活発にして、秋に散布した稲わらの上にその分解物がトロトロ層の形で堆積することで土壌表面にある雑草の種子に陽が当たらず、一年生の草はほとんど発芽できない状態を維持することが可能になること。二つには形成されたトロトロ層のおかげで耕起代掻きを行わずに田植えができることである。また三つにはトロトロ層には微生物や小動物の排泄物、死骸や藻類の分解物が多く含まれ、元肥を施さなくても旺盛な初期生育を確保できることにある。

この様に冬期湛水不耕起栽培がうまく行われるためにはある程度の(3~6センチ)トロトロ層が形成されることが必要になるのでその方法について詳しく述べてみよう。

湛水された田んぼでトロトロ層が形成されるためには微生物や小動物の餌になるもの(有機物)を秋に施す。私の場合は堆肥と米ぬかを中心にしたぼかしを同時に散布するが、コメのとぎ汁や畜糞尿などを利用することもできる。注意をするのはあまり温度が高い時期に散布するとスズメのテッポウなどすでに発芽している雑草の生育が旺盛になるので注意しなければならない。

これらを散布した後、水口を閉じ積雪を待つことになる。積雪があり、湛水された田んぼで研究者の方に生き物の調査をしていただいたことがあるがイトミミズなどが活動していることが解った。

冬期湛水不耕起栽培の弱点とも言えなくないが、積雪とその解け出した水が田んぼに溜まっているのは当地では3月中下旬までなのでその後、灌漑水が水路に導入される4月下旬までの約1か月間は雨水や排水、生活用水などを利用して湛水を維持しなければならない。

今のところはこのような条件を満たすところでなければ冬期湛水不耕起栽培を実施するのは難しいので本格的に広範囲に実施するためには土地改良区等と何らかの方策を考える必要があると思われる。

4月中下旬になればトロトロ層が稲わらを覆いつくし、ほとんど見えなくなる土壌表面からの厚さは5~6センチになると思われる。東日本では絶滅危惧種に指定されている二ホン赤ガエルの卵がたくさん発見されるようになる。

トロトロ層が発達してくると1年生の雑草は発芽できないが湛水前に発芽したスズメのテッポウやセリは気温の上昇とともに生育が旺盛になるので可能であれば田植え前には抜き取りたい(出来なくてもスズメのテッポウは6月中には枯死するので心配はない)

稲の株が残ったままの圃場に田植えを行う珍しい風景が見られる。

田植え機の車輪跡や植え付け爪の跡にはトロトロ層が薄くなるのでヒエ等が発生してくることがある。

6月中・下旬、気温の上昇とともに多くの藻類や浮草が発生、落水した後にはイトミミズやモノアラガイなどの小動物も多く発見することが出来る。

刈り取り前の稲の生育状態

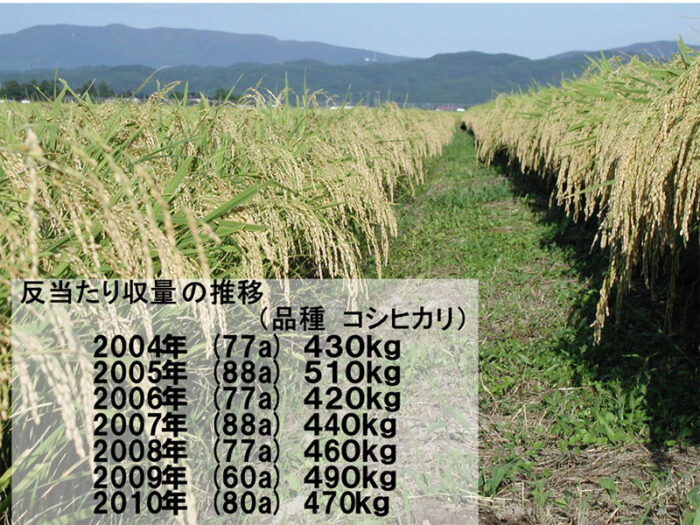

私の場合冬期湛水不耕起栽培とカモによる抑草栽培とを隔年で実施した結果、越冬害虫の数を抑える効果などが加わり、より安定的に米の収量を確保することが可能であった。2004年から2010年までの実施面積と収量は表に書いたとおりである。

また冬期湛水不耕起栽培を3年間継続して実施した結果としては3年目になるとやや収量が少なくなる様に見えた。

冬期湛水不耕起栽培は雪国の条件を活かす有機栽培の方法として多くの可能性を持つ農法と考えられるので今後研究、取り組まれることを望みたい。

楽しきかな自然農業③

≪今年も進む柿の剪定作業≫

2025年2月 志藤 正一

2025年も1ケ月が過ぎ、正月気分からいよいよ今年の作付け計画や作業に取り掛かる時期だ。我が家では積雪の状態を見ながらの柿の剪定が一年の作業の始まりになる。

家から2キロほど離れた里山にある柿園は作業道が積雪に覆われ通ることができない。

冬季にも除雪される市道から先約1キロの坂道は歩いていくことになるが体力が年々低下する我が身にとってはなかなか辛い。そこで最近はスノーモービルの力を借りることにしている。新雪に着いたウサギやキツネの足跡を見ながら山道を登っていくのも獣たちが暗躍する光景を想像できてなかなか楽しいものだ。

一昨年に続き昨年も天候の異常は続いて現れた。比較的災害が少ないと言われてきた我が「庄内」も7月の末には過去に例のないような水害が発生した。我が家のすぐそばを流れる京田川が氾濫し、住宅以外の建物3棟が浸水した。この時の大雨を境に天候は一転、8月は真夏日の連続で水害の後片付けも思うにいかなかった。

化石燃料の使い過ぎや環境破壊による温暖化の影響は間違いなく地球全体を覆っているようだし、我々の足元にもそれが形になって現れているようだ。庄内の農業にも深刻な影響を与えて来ている。お米は収量の指数が92(東北では一番低い)、枝豆の収量も50から60%とかなり低い。その中で唯一“柿”は高温の影響が逆に良いほうに出たのか果実が大きく平年と比べて1.25倍もあり糖度もかなり高かった。

私が長年学んでいる自然農業の指導者趙漢珪(チョウハンギュ)先生は『自然は常に変化するものであり平年はない、平年値とは数字上作られたもので参考にすることはできるが、我々農業者は常に変化する自然や作物の状況を五感で受け止め、これに対処する知恵を持たなければいけない』と言われている。

先生の言われることは理解できるのだがこれを農業の技術として形にするのは容易なことではない。しかしできないとは言いたくないので試行錯誤を重ねながらたどり着くのはやはり基本的な考え方である。

柿でいえば有機肥料を施し、土着の微生物を活用した「ぼかし肥」を施しての土つくりから始まる。農薬での防除をなるべく少なくするには日当たり風通しの良くなる様な樹形を作らなければならない。その為には整枝が重要である。また剪定はその年の実の数(着粒数)をほぼ決定するのでこの二つを一緒に考えながら枝を切り進めていくのが整枝・剪定である。

整枝・剪定は一年の始まりの仕事であると同時に柿の栽培にとって一番重要な仕事といえるかもしれない。整枝・剪定はどんな天候の年でも作業のやり方は変わらないが、着果した実を適度に選別して間引きをする摘蕾・摘果作業は天候やその年の生育によって加減を必要とする作業になるかもしれない。大きい果実を収穫するためには欠かせない作業であり、秋の収穫作業に次ぎ労力を多く必要とする作業になる。

柿の栽培で重要な肥培管理は一つには肥料のやり方がある。ほかの作目と同じく元肥は春肥として多くやらずに秋に収穫後半に施す。落葉してから約1か月は柿の根は活動しているといわれるからこの時期に肥料分を吸収してもらう。春肥が余り良くないのは柿の根が活動し始めるのは発芽の1ケ月後5月の上旬になる。この時期(雨の多い年などは特に)窒素成分が多く吸収されると6月の下旬から7月に上旬にかけて落果(生理落果)を誘発する。

この時期は柿がこの年の結実の数と翌年の花芽分化を同時に行う重要な時期であるので、それより1ケ月早く5月下旬から6月初旬にかけて摘蕾作業を実施し、柿に危機感を抱かせることが二つ目、またこの時期に骨粉を主体にしたリン酸ぼかしを施し、リン酸とカルシウムの吸収を促し、窒素過多に陥らないようにすることが三つ目の要素となる。

自然農業ではこの時期を交代期と呼んでいるが、単年作物と違い果樹の場合は当年の結実と翌年の花芽分化が同時に進行するのでより重要な時期となる。またこの時期は梅雨の時期とも重なるのでさらに管理が重要になる。

自然農業を志してもう30年になるが、この頃になってようやくやはりこのやり方は正かったと思えるようになってきた。大雨、酷暑の影響で米・枝豆共にこの地域の収量が激減する中、自然農業はその底力を発揮しているように思う。我が家の収穫は平年の80%から90%を確保しているし、柿は天候の影響もあったと思うが100%を超えている。これまで自然農業をご指導いただいた趙漢珪(チョウハンギュ)先生や共に学んできた仲間に改めて感謝したい。

加齢とともに多くの面積を栽培するのは難しくなってきたが、今年も豊かな実りを期待して、剪定作業に精を出したいと思う。

楽しきかな自然農業②

≪芽吹きの季節に思いを馳せながら≫

2024年2月 志藤 正一

『冬来りなば春遠からじ』

就農して間もない頃、庄内の農村指導者から教えていただいた歌である。

歌というからにはこの後に続く句もあったのかもしれないし、この歌がその指導者の作によるものか、他の方の歌を引用したのかすべて忘れてしまっている。

確かに雪国の冬は厳しい。今でも雪の多い年には除雪に苦労する事がある。

しかし、この歌を思い出すとき、雪国の農家や人々がただ冬の厳しさにじっと耐えてきただけではないような気がする。

子どもの頃一年で最も寒い大寒の季節は、どこの農家でも秋口から作り始めた堆肥を馬そりや牛そりで田んぼに運ぶのが仕事だった。小学校からの帰り道、我が家の馬そりを見つけると雪の中を走って追いつき、懐かしい堆肥の香りがする馬そりに乗せてもらったものだ。

農業を始めたある時、父親に聞いたことがある。

雪の季節は長いのにどうして寒さの一番厳しい大変な時期に堆肥を運搬したのだろうかと。『前の日に田サ付けだそりの道が夜の寒さで硬ぐナテ、馬がナンボデモノガラネヨスンナヤ』(前日に田んぼに付けたソリの道が夜の寒さで硬くなって、馬ができるだけ泥濘にはまらない様にするため)だそうだ。父親の答えだ。田んぼの中の雪を踏み固めただけの仮設のそりの道は少し気温が上がると柔らかくなり、馬は胸まで雪に埋もれて苦労して歩くことになる。小学生の頃から荷を降ろす間に馬が動かないようにタズナを持つ手伝いをしていた私にはその光景が容易に想像できる。

野山の草花が一斉に芽吹き賑わいを見せる季節や春の農作業に思いを馳せながら、厳しい環境を逆手に取り、うまく活用していた農家の暮らし振りや、その心意気に触れる言葉だったような気がする。

おいしい枝豆つくりの仕事は、この時期(または季節)ぼかし作りの他に種子の選別と堆肥作りがある。

種子の選別は妻の担当だが、選別を終わった今年の種子を見て二人で思わずため息をついた。暑い夏の影響をまともに受けているのだ。枝豆の収穫後2週間ぐらいで品種ごとに随時採種するが、この時期が暑過ぎたり、雨が多かったりすると充実したものになれなかったり、カビが生えたりして揃って発芽できない種子になってしまう。これから発芽試験をしてどの程度の発芽歩合になるかを見極める予定だが今年は苗つくりに苦労しそうだ。

我が家では10年ほど前まで養豚をやっていたのでその頃まではほぼ100%堆肥は自給していた。今は大部分を行政と農協が運営する堆肥センターの堆肥を使っているが、今でも養豚を続けている友人から譲り受けた豚糞と枝豆の茎葉、もみ殻など農場残渣を利用して一部は我が家で自給している。

ぼかし肥も堆肥も自分で作れる発酵肥料だがその性質や使い方は全く違う。ぼかし肥は水分が無くなった為に発酵を途中で停止した言わば未熟肥料だが堆肥は水分や空気(酸素)を調節しながら完熟に近い状態まで発酵したものが良いとされている。

堆肥は保水性や浸透性など土の物理的性質を改善してくれる役割も期待されているので原料もできるだけ作物残渣やもみ殻など繊維質の多いものが良い。これを土の中に鋤き込み、収穫期間の長い実取り作物などには根の下に埋め込んで使う時もある。

一方ぼかし肥は堆肥と同じように使ってしまうと効果が少なく、再発酵するときのガス害で悪影響を及ぼすことがある。土の表面根際に施しその上に軽く土をかけてやるのが一番良い。土の表面から5~6㎝のところは酸素が十分にあり微生物が最も活躍しやすい場所だ。覆土をすることで紫外線を避け、目覚めた微生物の活力を維持することができる。施したぼかし肥は養分を供給し、さらに土の中にある有機物を分解して作物の力を引き出すことができる。

間もなく冬を通り越し芽吹きの季節を迎える。 準備を怠りなく、おいしい米つくり、おいしい枝豆、そしておいしい柿つくりに向けて老骨を労わりながらもう少しの間頑張るこにしよう!!

間もなく冬を通り越し芽吹きの季節を迎える。 準備を怠りなく、おいしい米つくり、おいしい枝豆、そしておいしい柿つくりに向けて老骨を労わりながらもう少しの間頑張るこにしよう!!

楽しきかな自然農業①

≪スタートした枝豆作り≫

2024年1月 志藤 正一

年明けから大きな災害に見舞われた能登の皆さまの長い避難生活や復興のご苦労を思うと心が痛みます。亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈りいたします。

昭和41年(1966年)に高校卒業と同時に始まったわが農業人生も間もなく終結を迎えると思われる。私が歩んだ農業人生とその中で考えたこと、特に平成5年(1993年)以降に取り組んだ自然農業について記録に残しておきたいと思う。

平成5年(大冷害でコメ不足が心配されタイ米を緊急輸入した)この年わが農業人生にとっての大きな転機が訪れた。韓国の自然農業提唱者『趙漢珪(チョウハンギュ)』先生との出会いである。

お米や枝豆で有機栽培を始めたものの除草方法や肥培管理でつまずき、なかなかうまく行かずに試行錯誤を繰り返していた頃である。

『趙漢珪(チョウハンギュ)』先生との出会いや自然農業の考え方については後に記すことにして、

まずは有機栽培によるおいしい枝豆つくりについて書くことにしよう。

ぼかし肥つくり

今年の庄内は雪が少なく温暖な大寒の入りを迎えた。

我が家では2024年の為の農作業はすでに2023年12月中旬から始まっている。枝豆の追肥に使う「ぼかし肥作り」だ。有機農業での我が家の枝豆つくり・米つくりにはこのぼかし肥が欠かせない。

枝豆つくりのスタートは「ぼかし肥作り」と「自家採取した種子の選別」である。

実際、ぼかし肥を畑に使うのは6月から7月かけて枝豆の本葉5葉期なのだが、ぼかし肥作りはかなりの時間と手間がかかるので冬期間の農作業が暇な時期に作り、保存しておくことにしている。

12月中旬にスタートしたぼかし肥作りは今佳境を迎えている。攪拌のたびに香ばしい(私にとっては)香りが漂う。2月下旬には完成すると思われる。

ぼかし肥を施すのが何故5葉期かということを少し説明しよう。

この時期は枝豆の元になる花芽が分化する時期(自然農業では交代期という)だからである。この時はN(窒素)成分よりもP(リン酸)とCa(カルシウム)が優先的に吸収される必要がある。N(窒素)成分が優先されると花芽の分化がうまくできず、また一斉に花芽分化しないことで収穫期も一緒にならない。株ごと一度に収穫してしまう枝豆は収量もあまり多くならないことになる。揃って充実した枝豆を収穫することでおいしい枝豆となる。

また交代期にP(リン酸)とCa(カルシウム)を枝豆に吸収させるのは栽培的にかなり難しいことなのである。特にP(リン酸)は畑に施されるとすぐに多くが土壌と結合し、作物がすぐには吸収されず後から徐々に分解され吸収される様だ。

栽培期間の短い枝豆では一般的にP(リン酸)を含めてほとんどの肥料を元肥に施してしまうのはこのためである。しかしこのやり方では初期にN(窒素)優先、交代期にはP(リン酸)Ca(カルシウム)優先の効き方をさせることは難しい。雨の多い年などには交代期にN(窒素)優先のまま経過してしまうので枝豆の茎や葉はどんどん伸びるが肝心の豆はまばらにつくことになる。

そこで登場するのが根際に施されたぼかし肥である。元肥を適度に抑えて、交代期にぼかし肥を施す。微生物が分解した成分はすぐに枝豆に吸収されるだけでなく、ぼかし肥の中の微生物が土壌に食い込み土の中の有機物も分解して作物に吸収されることで大きな効果を表すことになる。

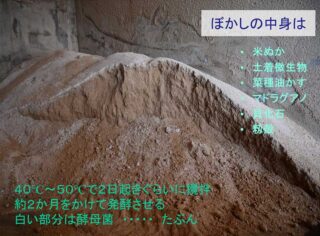

ぼかし肥の原料を割合の多い順で挙げていくと

①米ぬか

米つくりの盛んな庄内では最も安価で手に入りやすく多くの栄養素を含んでおり微生物の餌に適している。②土着微生物の元種

雑木林から採取した微生物や前年の残りのぼかし肥を使う。③リン酸

マドラグアノという南アジア海鳥の糞を粉砕したもの。④カルシウム

貝化石を粉砕したもの。⑤もみ殻

発酵中の間隙を作るため(酸素供給)。⑥菜種油かす

圧搾した菜種油の残渣⑦カニ殻

カニ殻の中に含まれるキチン質が抗病性を高めると考えられている。

これらの原料をかき混ぜ、さらに水分を60%くらいになるまで水(お湯なら尚可)を加えて攪拌。

2~3日後には発酵を始める。但し、厳寒期にぼかし肥作りを始めると発酵が始まるまでに時間がかかるので、湯たんぽ(1升瓶4~5本に熱湯を詰めたもの)をぼかし肥の中心近くに固めて埋めておくとよい。40℃まで温度が上がったら、切り返しを始める。その後40℃から50℃で約2か月かけて1~2日おきに攪拌を繰返していくと発酵熱で水分が蒸発し、乾燥することで発酵が自然に停止し、ぼかし肥が完成する。

外は吹雪で真っ白の中、湯気を上げて発酵するぼかし肥を攪拌する作業は微生物の鼓動を感じる瞬間だ。今年もぼかし肥の力でおいしい枝豆をたくさん収穫できますように。