アジア学院研修生受け入れ

目揃い会を行いました。

枝豆製品の袋を開けて、虫食いや、実入り、黄化具合等を確認しました。

各生産者の枝豆をみながら、今年の特徴(害虫被害、生育状況)などを情報共有しています。全体的には、昨年より害虫被害の少ない年のようです。

生産者が各自枝豆を茹でてきたものを食味しているところです。それぞれ若干の違いは

ありますが、今年も香り・コク・甘味のある枝豆に育ちました。食味は早生種になります。

2016年7月20日 枝豆部会 圃場巡回

今年の状況

例年よりやや不作基調か(昨年は大豊作でした)晴天が多く、雨の少ない年です。

今後恵みの雨があると良いのですが。このままだと半作になる生産者もいるかも知れません。害虫被害については、いまのところあまり気にならない程度の感じです。

毎年豊作とは限らず、ある意味自然界もうまく出来ているものです。

お米部会を開催しました。

お米部会を開催しました。

部会員による圃場巡回の様子。

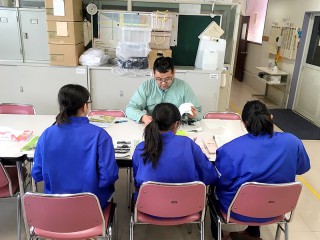

藤島中学校農業体験学習

2016年5月19日・20日

地元藤島中学校より第一学年の農業体験の依頼があり今年も引き受け致しました。

今年も2日間、3名で昨年と同じでしたが、全員が女子学生となりました。スケジュール的には例年大きな変更はありませんが、今回は製造工程の最終である箱詰作業(出来上がった製品を箱に詰める作業)を少し体験していただきました。又、毎年恒例の草むしりも暑い中頑張ってくれました。画像は諸般の事情により後ろ姿となっております。

農事組合法人 庄内協同ファーム

体験学習受入 事務局

感想文生徒1.pdf 感想文生徒2.pdf 感想文生徒3.pdf

《庄内協同ファーム・生産者集会》を開催しました

庄内協同ファーム・生産者集会 を開催しました。

第一部は、活動報告・総括と次年度の活動計画を各部署より発表がありました。

(事業管理部、有機JAS委員会、生産履歴監査委員会)

生産・環境活動の総括・計画については、各部会を代表し今年は、米部会と加工部会からの発表がありました。

第二部 講演

講演 (コープ自然派の歴史・現状と今後の方向)

生活協同組合連合会 コープ自然派事業連合 理事長 小泉 佳久氏生協の歴史から始まり、アベノミクス、世界の国別平均最低賃金時給からみる国別格差の実態、全国の小売業の状況と生協を取り巻く環境、有機農業・食品の現状とコープ自然派の今後の関わり等をわかり易く説明いただきました。

講演 (いま消費者から求められている食・農産物は何か)

株式会社グッドテーブルズ 代表取締役社長 山本 謙治氏食を取り巻く環境等を実際の購入者である消費者目線あるいは仕入を行うバ イヤーサイドからの視点と合わせそれに対応する為には、生産者としてどう考えるべきか等の講演となりました。

報告 (福島の現状等について)

生活協同組合 あいコープふくしま 理事長 佐藤 孝之氏一昨年に続き今年も参加いただきました。福島の現状や生協のこれまでの 活動・取り組み等の報告がありました。

やまがた有機農業推進コンソーシアム事業

当法人では、平成26年から水稲有機栽培に関する実証試験を実施しています。当法人も加入している山形県有機農業者協議会と山形県が山形県有機農業推進コンソーシアムというグループを作って事業として取り組んでいるものです。

有機栽培米は化学合成農薬を使用しないため、病害虫の発生や雑草被害などにより収量が不安定となり、また作業も大変です。そのため、水稲有機栽培を実施している組合員も取り組み面積を増やすことが難しい状況にあります。

そこで、新しく開発された乗用除草機を使用して労力を軽減しながら効率よく除草したり、病害に強い新品種を導入することで、有機栽培でもお米を安定して生産できるようにするのがこの実証試験の目的です。

この実証試験では、乗用除草機の除草効果、作業性を検証するとともに、組合員が実施している株間除草機、紙マルチ、カモ除草、さらに秋田県で開発中のブラシローラ除草機、山形県の試験場で取り組んでいるチェーン除草といった様々な技術の除草効果を比較しました。加えて、各農家の使用している肥料の種類や施肥量などの収量への影響についても検討しました。

このことをとおし、組合員をはじめ水稲有機栽培を実施している農家の栽培管理の技術力が高まり、水稲有機栽培の取り組みが一層広まり、安定した生産の実現を目指します。また、そのことにより、有機栽培米をより多くの方々へお届けしたいと考えています。

2016年2月18日

庄内協同ファーム 米部会資料

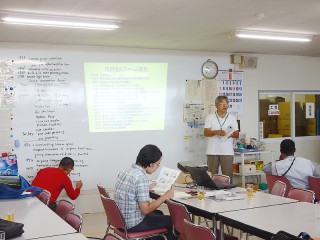

庄内協同ファーム米部会総会を開催しました。

一部役員の交替と新規の協力組合員加入が承認されました。引き続き米部会を開催し2016年産米の栽培基準・出荷基準の確認を行った。報告事項では、2015年産米の販売状況と2016年産米の作付計画と集計や3月に行われる生産者集会について報告があった。

又お米の学習会では、県農業総合研究センター 農業試験場 水稲部 主任専門研究員の安藤氏より、有機圃場に於ける各除草方法の調査結果と考察について説明がありました。

総会当日の午前中は、今後の施肥設計の目安として、各生産者の圃場から採取した土壌を元に分析機器を用いて土壌検査を行った。

共同購入資材説明会を開催しました。

2月1日に毎年恒例の資材説明会を行いました。川合肥料㈱の佐々木社長、川合課長と㈱グリンタスの千葉取締役営業本部長よりお越しいただきました。

始めに㈱グリンタスの千葉本部長より、昨年東北地方であった雑草の発生傾向や害虫の被害事例などの報告と今年の傾向等の説明をしていただきました。

続いて川合肥料㈱川合課長より、有機で使用出来る資材の説明と合わせ、プール育苗と陸育苗の実験結果や土壌分析例の報告、資材の使用効果の説明、又使用する資材の粒状をサンプルで生産者が直接確認しました。各生産者からの質問事項にはそれぞれ資材業者さんから直接答えて貰える大切な機会となっています。時間ギリギリまでたくさんの質疑応答が続きました。

農事組合法人 庄内協同ファーム

共同購入 事務局

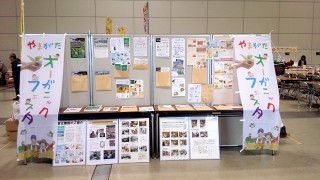

やまがたオーガニックフェスタ2015

やまがたオーガニックフェスタ2015今年も開催しました。

今年で5回目、山形県のバックアップもあり年々認知度もアップして来ている

今年の来場者は3750(主催者発表)と昨年より多い。

https://ja-jp.facebook.com/organicfes

主催

山形県有機農業者協議会 やまがたオーガニックフェスタ2015実行委員会

目的

●山形の有機農業及び有機農業者の取り組みを多くの方に知っていただく。

●有機農産物や有機加工食品の生産者と消費者をつなぐ交流の場をつくる

●消費者が有機農産物及び有機農業者に対する理解を深め、交流を図る事により

更なる有機農業の発展と新たな広がりを見出す一助となるよう開催するもの