2月18日 「庄内産直ネットワーク総会」「環境創造型農業推進研修会」の開催

後からおこなわれて研修会には、昨年11月にラムサール条約登録になった鶴岡市大山上池下池の自然保護活動にあたっている、写真家の太田威氏を講師に自然環境と農業をテーマとした研修会を開催した。

池にはじめて白鳥200羽ほどが飛来したのは、今から20数年前とのこと。それまで雪と氷りで覆われていたのが、少しづつ融けはじめ白鳥が冬の間すごしやすくなった為。今では2000羽からの飛来があるそうである。

地球の温暖化が地域でもどのようにすすんできているか。太田氏が観察し、感じてきた生き物たちの変化を、地域環境の破壊や農薬多投農業への警鐘としてうけとめ、よりよい環境つくりにむけた農業の構築を推しすすめていく必要があると考えさせられる研修会でした。

08生き物調査 事例 08 tyosa.pdfへのリンク(PDF)

ラムサール条約 水田決議 08110 suiden cop10.pdfへのリンク(PDF)

2月12日栽培計画台帳の記帳、講習会

庄内環境創造型農業研修会の案内

2009年1月9日に栽培実績検討会と米部会が開催される

栽培実績では、減無栽培、カモ放飼、ふゆみずたんぼによる栽培など昨年の実績を担当生産者が報告し2009年度の技術向上につなげるよう話しあった。

その後、2008年産米の入庫・米穀検査(品質)、販売について状況報告があり2009年度の作付けにむけ生産者から要望意見などがだされた。

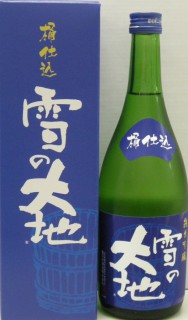

最後の酒 純米吟醸「雪の大地」

純米吟醸「雪の大地」は、1997年に「大地を守る会」との提携米活動から生まれました。節目10年目の2007年に桶仕込純米吟醸「雪の大地」としてリニューアルしましたが惜しむ声多い中、2009年3月末に販売を終了することになりました。

純米吟醸「雪の大地」は、1997年に「大地を守る会」との提携米活動から生まれました。節目10年目の2007年に桶仕込純米吟醸「雪の大地」としてリニューアルしましたが惜しむ声多い中、2009年3月末に販売を終了することになりました。

こだわりの酒米原料で、無理に製品化していただいた蔵本亀の井酒造様はじめ、たくさんの人たちに協力と応援をいただいてきました。皆さまには心より感謝申しあげます。

「雪の大地」の誕生当時の様子。酒米を生産しつづけた生産者(斎藤健一)の農への思いを掲載しました。

精一杯、最後の酒を飲み味あい。いつまでも忘れない酒として、彼の面影とともに私たちの記憶にとどめたいと思います。

2008年12月20日の朝日新聞山形版に掲載されたコラムasahi syun081220のリンク

- 庄内協同ファーム元代表理事 斎藤健一 199610teikeimai.pdf へのリンク

- 1997年2月「私たちの酒 発表会」

19970216sake kai.pdf へのリンク 199702no27.pdf へのリンク - 1996年12月庄内協同ファームだよりに掲載した「減反政策を問う」

199612saito.pdf へのリンク

10月15日 新米「でわのもち」で餅つきが始まりました

ぺったん、ぺったん、ぺったんと餅つき場に杵の音が休む間もなく鳴り響く季節になりました。

有機質肥料を使い、農薬を減らしたお米にこだわった生産者。

精米・洗米・蒸米・餅搗き・包装・検品・出荷と各行程で働く人達。

みんなの商品に対する想いを込めて「安心、安全で美味しい」お餅を皆様にお届けします。

滑らかさ、腰の強さを是非お楽しみ下さい。 農産加工部 山口秀明

10月日 いつもの年より品質収穫量がよい

コンバインで刈り取られた稲が乾燥調整籾すりし、30㎏の米袋に入り、トラックで

運ばれ来て米穀品質検査が行われています。

9月中旬からの適度の雨量など米生育の天候条件が良く、刈り取り期はいつになく大きく遅れたが

収穫量もよく米粒張りのよい1等米比率の高いお米に仕上がってます。

08年産米の販売も始まりました。

(ササニシキ、はえぬき、ひとめぼれは10月10日頃の出荷 コシヒカリは10月20日頃の出荷)

9月16日 -稲の収穫にあたって-

さわやかな秋風の吹く季節になりまもなく稲の収穫時期をむかえ、私たちファームの生産者も収穫準備に追われています。

今年も日本各地では、大雨になったり地震があったりと極端な事象が多すぎるようです。庄内地方も、春先はよい天気に恵まれましたが、5月中旬田植後の冷たい風の影響で一時、苗が黄色く枯れたようになり、田植後の緑一面の景色がしばらく見られず、1週間ぐらいの生育の遅れになってしまいました。その後天気は、回復して6月、7月は雨もほとんど降らずに適度の気温の日が続き生育も3、4日の遅れまで回復しました。

しかし、8月に入り出穂が始まり稲にとって大切な時期となったが雨が降り気温も下がり、晴れれば急に気温が高くなるという天気で、稲の病気と受粉への影響が心配されましたが何とか乗り切り、現在は穂が傾いて黄金色になってきました。早ければもう1週間ぐらいで刈り取り作業に入れるかと思っています。

連日の汚染米流通の報道で、食に対する信頼が薄れている現在、生産者として安心、安全な農産物を作りお届けする事が、これから益々問われてくるのだと感じています。

9月12日に米部会で生産者の圃場を巡回しました。春から計画に沿って有機栽培や(認証機関の監査済)、農薬を減らし有機肥料だけで栽培(減無栽培)したり、除草対策にカモ、除草機、紙マルチを使用したりしながら頑張って来た結果、全体的によい稲姿をしており、美味しく、粒張りの良い米になると期待できます。

2008年9月16日 米部会長の野口吉男

9月12日 米部会による水稲圃場巡回と部会

会員生産者10ケ所の水稲圃場をみてまわり稲の生育状態の確認と08年産米の収穫出荷にむけた

注意点など話し合いをおこないました。圃場によっては、思っていたより生育がすすんでいる

ところもありますが、この時期は稲の登熟が揃うのをまっているところです。

会員生産者の「でわのもち、はえぬき、ササニシキ、ひとめぼれ」は9月25日前後に刈り取りが揃い

「コシヒカリ」は10月5日前後からの収穫になります。

今年も、美味しいお米をよろしくお願いします。080912-16.pdf へのリンク

圃場巡回時や米関係の写真をCANON iMAGE GATEWAY のサイトに

アップロードしました。 http://www.imagegateway.net/a?i=w9smbbx0UJ