楽しきかな自然農業④

≪雪国の条件を生かす冬期湛水不耕起栽培≫

2025年3月 志藤 正一

2月以降例年にない大雪とのニュースが連日流れた。わが庄内は大雪とまではいかなくても毎年の積雪は生活に多くの支障をきたす。この積雪を負の面だけでなく、何とか米つくりに生かせないかと考えたのが冬期湛水不耕起栽培である。冬期の湛水は水田に多くの水生生物を育むことができ、また水田の栄養分をそのまま蓄えることができると言われている。「冬水田んぼ」とも呼ばれるこの方法は環境にやさしい農法として近年推奨され、環境直接支払いの対象にもなっている。

牛馬耕など畜力の導入や近年の機械化のためにはなるべく排水して乾田に近づけることが優先されてきたので、冬期間に田んぼに水がためられている風景を見ることは少なくなっているが、持続可能な農業を考えるとき、消費エネルギーを抑え、炭素の土壌への貯留など水田の長所生かす方法を考え合わせると、「冬期湛水不耕起栽培」は今後もっと研究されてもよいのではないかと考える。

私が実践した「冬期湛水不耕起栽培」を合鴨農法と「冬期湛水不耕起栽培」とを1年おきに交互に実施した場合や同じ田んぼで連続して行なった時の具体的な方法と結果について述べてみよう。

冬期湛水不耕起栽培の特徴の一つは微生物や水生小動物の働きを活発にして、秋に散布した稲わらの上にその分解物がトロトロ層の形で堆積することで土壌表面にある雑草の種子に陽が当たらず、一年生の草はほとんど発芽できない状態を維持することが可能になること。二つには形成されたトロトロ層のおかげで耕起代掻きを行わずに田植えができることである。また三つにはトロトロ層には微生物や小動物の排泄物、死骸や藻類の分解物が多く含まれ、元肥を施さなくても旺盛な初期生育を確保できることにある。

この様に冬期湛水不耕起栽培がうまく行われるためにはある程度の(3~6センチ)トロトロ層が形成されることが必要になるのでその方法について詳しく述べてみよう。

湛水された田んぼでトロトロ層が形成されるためには微生物や小動物の餌になるもの(有機物)を秋に施す。私の場合は堆肥と米ぬかを中心にしたぼかしを同時に散布するが、コメのとぎ汁や畜糞尿などを利用することもできる。注意をするのはあまり温度が高い時期に散布するとスズメのテッポウなどすでに発芽している雑草の生育が旺盛になるので注意しなければならない。

これらを散布した後、水口を閉じ積雪を待つことになる。積雪があり、湛水された田んぼで研究者の方に生き物の調査をしていただいたことがあるがイトミミズなどが活動していることが解った。

冬期湛水不耕起栽培の弱点とも言えなくないが、積雪とその解け出した水が田んぼに溜まっているのは当地では3月中下旬までなのでその後、灌漑水が水路に導入される4月下旬までの約1か月間は雨水や排水、生活用水などを利用して湛水を維持しなければならない。

今のところはこのような条件を満たすところでなければ冬期湛水不耕起栽培を実施するのは難しいので本格的に広範囲に実施するためには土地改良区等と何らかの方策を考える必要があると思われる。

4月中下旬になればトロトロ層が稲わらを覆いつくし、ほとんど見えなくなる土壌表面からの厚さは5~6センチになると思われる。東日本では絶滅危惧種に指定されている二ホン赤ガエルの卵がたくさん発見されるようになる。

トロトロ層が発達してくると1年生の雑草は発芽できないが湛水前に発芽したスズメのテッポウやセリは気温の上昇とともに生育が旺盛になるので可能であれば田植え前には抜き取りたい(出来なくてもスズメのテッポウは6月中には枯死するので心配はない)

稲の株が残ったままの圃場に田植えを行う珍しい風景が見られる。

田植え機の車輪跡や植え付け爪の跡にはトロトロ層が薄くなるのでヒエ等が発生してくることがある。

6月中・下旬、気温の上昇とともに多くの藻類や浮草が発生、落水した後にはイトミミズやモノアラガイなどの小動物も多く発見することが出来る。

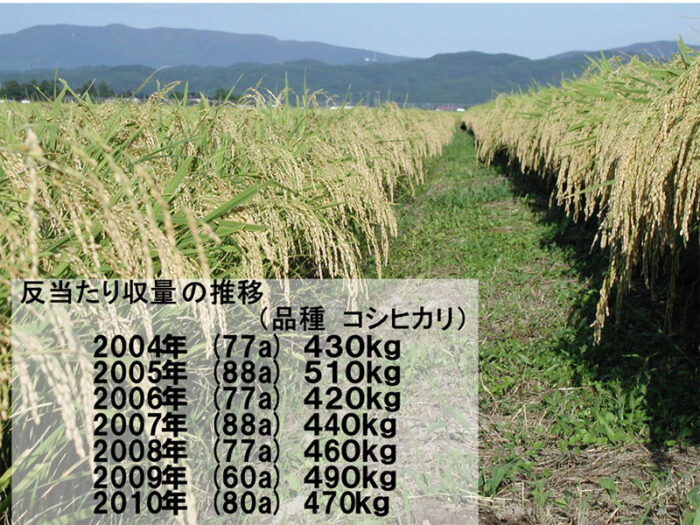

刈り取り前の稲の生育状態

私の場合冬期湛水不耕起栽培とカモによる抑草栽培とを隔年で実施した結果、越冬害虫の数を抑える効果などが加わり、より安定的に米の収量を確保することが可能であった。2004年から2010年までの実施面積と収量は表に書いたとおりである。

また冬期湛水不耕起栽培を3年間継続して実施した結果としては3年目になるとやや収量が少なくなる様に見えた。

冬期湛水不耕起栽培は雪国の条件を活かす有機栽培の方法として多くの可能性を持つ農法と考えられるので今後研究、取り組まれることを望みたい。